di Jean Claude Martini

Sullo sfondo della guerra in Palestina, generalizzatasi il 7 ottobre 2023, la Turchia che fu frettolosamente liquidata da Draghi con un marchio infamante è prepotentemente tornata al centro di notizie e analisi geopolitiche incentrate sul Medio Oriente e non solo. Messo un piede nel Caucaso, grazie al sostegno in armi all’Azerbaigian nell’ultima guerra, definitivamente vinta, contro l’Armenia per il Nagorno-Kharabakh nel settembre 2023, e preparandosi a restaurare i suoi legami con la Siria non senza contraddizioni, ostacoli e ripensamenti circa il ritiro delle truppe turche dal nord di quest’ultima, ecco che la voce di Ankara si fa sentire anche nella questione israelo-palestinese.

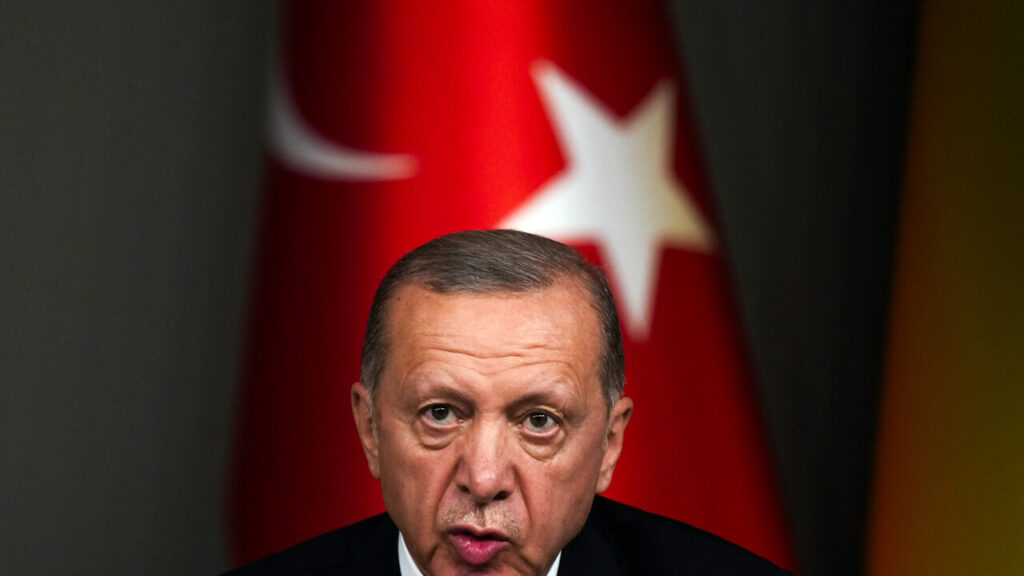

Schieratasi sin da subito al fianco della Palestina e di Hamas, la Turchia ha iniziato, seppur tardivamente, a imporre sanzioni e restrizioni a Israele in ambito commerciale, fino a minacciare recentemente un intervento militare in caso di escalation contro il Libano. Prontamente, ne è nato uno scontro a colpi di “tweet” col ministro degli Esteri di Tel Aviv, il quale ha risposto su X con un post nel quale, affiancando una foto del presidente turco a quella di Saddam Hussein appena catturato, ha insinuato un’allusione alle sorti di quest’ultimo per avvertire Erdoğan: un evidente riferimento ai fatti di inizio 1991, nel contesto della Guerra del Golfo, in cui l’Iraq di Saddam lanciò 42 missili Scud contro Tel Aviv e Haifa, uccidendo un numero imprecisato di civili; 42 furono, in memoria di ciò, i nodi con cui Saddam fu impiccato a fine 2006.

La replica dell’omologo di Ankara non si è fatta attendere, riprendendo un paragone già effettuato dal presidente turco tra Netanyahu e Hitler, mentre Russia e Cina si sono schierati col governo anatolico condannando sia le manovre militari israeliane che le minacce degli esponenti di Tel Aviv.

Un fattore, quest’ultimo, che assieme al rafforzamento dei rapporti con paesi antiamericani come Cuba e Venezuela da parte della Turchia e al suo papabile ingresso nei BRICS (sarebbe il primo paese membro della NATO ad accedervi), rendono sempre più concreto il suo progressivo sganciamento dall’orbita atlantica e forse anche europea: l’ormai ventennale stallo delle trattative per la sua entrata nell’Unione Europea le hanno fatto volgere lo sguardo verso altri lidi. Ciò senza naturalmente escludere o trascurare il fatto che, per la sua abilità di muoversi nelle insenature e sfruttare le contraddizioni dei suoi interlocutori e avversari, Ankara esercita già di fatto un ruolo preponderante in Europa. Lo abbiamo visto in tempi non sospetti, circa dieci anni or sono, allorché Erdoğan utilizzò la crisi migratoria seguita al caos delle “primavere arabe” e della distruzione della Jamahiriya libica come fattore di stabilità e prosperità nel Maghreb, per ottenere soldi e potere negoziale da Angela Merkel e François Hollande. La crisi ucraina gli ha poi offerto una leva non indifferente di contrattazione per quanto concerne gli hub per la fornitura e la distribuzione del gas nei paesi europei: turca è stata la mediazione per far riaprire il “corridoio” del grano tra Odessa e questi ultimi, a scapito dei paesi africani al netto delle veline della propaganda di Bruxelles, come turco è stato il recentissimo supporto logistico allo scambio di prigionieri politici tra Stati Uniti e Russia che ha riportato a casa, rispettivamente, Evan Gershkovich e Vadim Krasikov, tra gli altri. L’equilibrismo turco tra il mantenimento dei rapporti politici, diplomatici e

commerciali con la Russia (che includono anche lo spazio aereo, vitale per gli scali dei voli esteri diretti da e verso di essa) e la fornitura di droni Bajraktar all’Ucraina nella prima fase dell’operazione militare speciale, lungi dall’essere visto, come del resto gli incontri di Viktor Orbán con Putin, Xi Jinping, Zelensky e Trump, come un’occasione di dialogo e di risoluzione delle controversie, ha invece provocato apprensione e frustrazione a Washington e non solo. RT riporta il 7 agosto, citando il Financial Times, che un funzionario del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Matthew Axelrod, ha sollecitato Ankara ad «aiutare» Washington nell’interruzione del flusso di tecnologie americane verso Mosca e a «tagliare» il proprio «commercio illecito» con quest’ultima, mostrando in ciò «progressi, e veloci» pena non meglio specificate «conseguenze», verosimilmente sanzioni. Un suo collega anonimo ha detto alla stessa fonte che gli Stati Uniti la considerano come seconda fonte più grande, per la Russia, di prodotti americani a doppio uso, dopo la Cina.

Minacce, queste, alquanto spudorate, che però non hanno intimorito nessuno nel governo turco, il quale prosegue sulla sua linea e si è guadagnato in questo frangente il sostegno russo. A giugno, infatti, il portavoce presidenziale del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha detto che Mosca è consapevole delle «pressioni senza precedenti» applicate dagli Stati Uniti sulla Turchia, di come i rappresentanti occidentali «vanno ad Ankara, riuniscono funzionari e direttori d’azienda e minacciano apertamente», definendo ciò un «comportamento assolutamente svergognato» e sottolineando che il commercio russo-turco continuerà, dal momento che Erdoğan difende «in modo assai convincente» gli interessi del suo Paese e Mosca e Ankara sono «alla ricerca di modalità con cui aggirare la pressione degli occidentali», giurando che ne troveranno.

Lascia un commento