di Antonio Sparano

Non è passato nemmeno un anno dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, eppure, i pilastri dell’egemonia finanziera statunitense, eretti durante l’arco di un secolo, raramente hanno attraversato una fase di instabilità così profonda come quella attuale. L’inflazione inarrestabile e la volatilità dei mercati sta spingendo gli investitori a mettere in discussione il dominio economico nordamericano. Il dollaro ed i buoni del tesoro statunitensi, tradizionali rifugi nei momenti di incertezza, appaiono molto meno attraenti ai risparmiatori, piccoli e grandi, poiché il ruolo delle famiglie americane quali maggiori acquirenti di beni di consumo, grazie al predominio della loro moneta quale principale valuta di riserva del mondo, e quello dell’esercito statunitense, come garanzia ultima della sicurezza globale, non sembrano, a loro volta, più così sicuri. Tuttavia, ciò che stupisce di questa reiterata crisi del primato economico statunitense è la consapevole e decisa accelerazione impressale dall’attuale amministrazione nordamericana, attraverso l’aumento dei dazi alle importazioni e la svalutazione del dollaro, su indicazioni/pressioni, nemmeno tanto velate, da parte dei soliti potentati economici.

A quale scopo? si domanderanno coloro che non hanno molto familiarità con le priorità degli padroni dell’economia internazionale. A fornirci un indizio sui loro reali progetti è l’attuale segretario al tesoro statunitense, nonché ex dipendente di George Soros, Scott Bessent, il quale, come riportato nell’aprile scorso dal portale informativo Zero Hedge, ha più volte sostenuto nel corso di quest’anno, la necessità di una nuova Bretton Woods. Tuttavia, per cogliere i veri interessi che si celano dietro quella che Bessent presume dovrebbe essere la principale soluzione ai crescenti squilibri economici mondiali è necessaria una digressione storica sulle cause (come si vedrà: molto simili a quelle attuali) che più di ottant’anni fa portarono alla ratifica di quegli accordi e chi ne furono, oltre agli Stati Uniti, gli altri principali protagonisti.

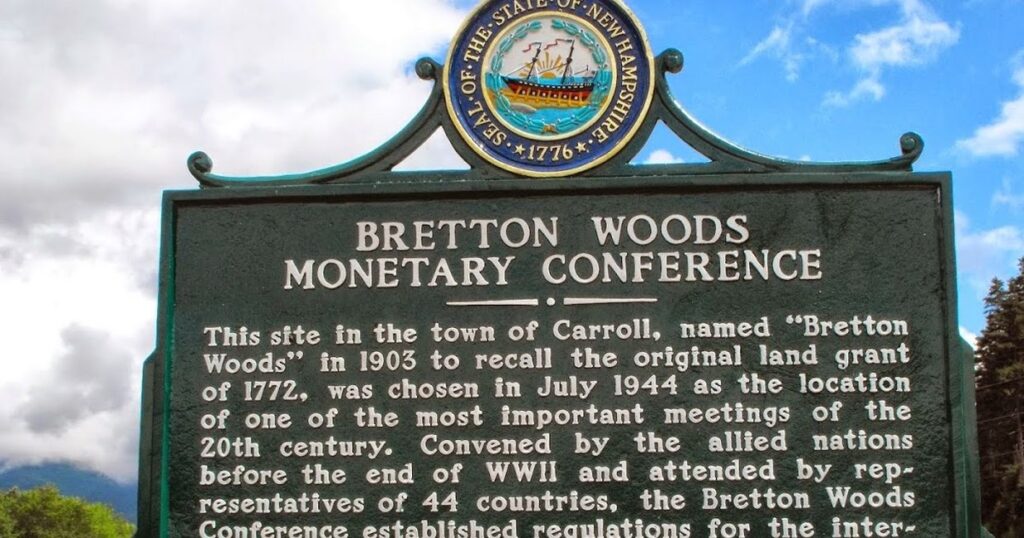

Nel luglio del 1944, presso un albergo di Bretton Woods, località statunitense dello stato del New Hampshire, si tennero le trattative tra i 730 delegati delle 44 nazioni alleate (i paesi che si erano coalizzati contro le potenze dell’Asse) in vista di una regolamentazione dell’economia internazionale. Da quegli incontri scaturì, per la prima volta nella storia umana, un ordine monetario interamente negoziato come mezzo di governo dei rapporti tra stati indipendenti.

Dunque, mentre la Seconda guerra mondiale era ancora in corso, si stava già preparando la ricostruzione del sistema monetario e finanziario globale. Nella mente dei delegati che vi parteciparono era bene impressa la recente esperienza della Grande depressione, durante la quale il controllo sul tasso di cambio e le barriere commerciali avevano portato al disastro economico. Negli anni ’30, tutti i governi avevano usato politiche di svalutazione per far crescere le esportazioni giocando sulla competitività del cambio, con lo scopo di ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti, causando, però, come effetti collaterali, la caduta a picco del prodotto interno lordo, la riduzione della domanda, un enorme aumento della disoccupazione ed un declino complessivo del commercio mondiale. I rappresentanti dei 44 paesi concordavano che tale caos monetario, che aveva caratterizzato gli anni a cavallo tra le due guerre, dovesse essere superato ad ogni costo, al fine di evitare ulteriori conflitti mondiali; ma il percorso che portò alla stesura degli accordi fu tutt’altro che pacifico.

In quella che alcuni storici hanno denominato la “battaglia di Bretton Woods” si contrapponevano, infatti, il progetto di Harry Dexter White, delegato statunitense, e quello di John Maynard Keynes, delegato britannico: due visioni distinte per il futuro dell’economia globale.

Keines, all’epoca, era già un economista di fama mondiale. Il suo saggio Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, pubblicato nel 1936, era stato accolto infatti come un trattato rivoluzionario, poiché, in contrasto con la teoria economica neoclassica, vi si sosteneva la necessità dell’intervento statale nelle fasi di crisi del ciclo economico di un paese, promuovendo, dunque, una forma di economia mista. Tuttavia, giunse a Bretton Woods come il rappresentante di un paese, il Regno Unito, che, sebbene negli anni venti era arrivato a controllare un quarto del territorio mondiale, si trovava ad affrontare in quegli anni la peggiore crisi finanziaria della sua storia, con un debito pubblico che superava del 240% il suo PIL.

Keynes era consapevole che l’egemonia economica britannica era al capolinea, ma non voleva che gli Stati Uniti sostituissero il suo paese come arbitro della finanza mondiale. La sua proposta prevedeva la creazione di una “Unione Internazionale di Compensazione” (International Clearing Union) dove ogni banca centrale avrebbe avuto un conto in bancor: una sorta di valuta sovranazionale che sarebbe stata utilizzata per regolare i pagamenti internazionali tra le banche centrali nazionali. Il bancor proposto da Keynes non avrebbe dovuto essere accumulabile come riserva di valore, ma solo come strumento di compensazione, così da evitare che gli squilibri commerciali tra nazioni portassero a crisi economiche, come era successo dopo la Prima Guerra Mondiale, e favorire una maggiore stabilità finanziaria internazionale. Ma il suo progetto non rifletteva i rapporti di forza di quegli anni, in quanto mirava ad un riequilibrio dell’economia mondiale che avrebbe penalizzato sia i paesi caratterizzati da deficit finanziario sia quelli con un surplus, come gli Stati Uniti, i quali, ovviamente, vi si opposero.

Nel 1944 gli USA rappresentavano già la principale economia del pianeta: con un’importante riserva aurea ed una produzione industriale che valeva la metà del PIL mondiale. In virtù di tale posizione di forza, il loro delegato, Harry Dexter White, fece valere le proprie condizioni per il raggiungimento di un accordo, che Keynes fu costretto ad accettare, vista la debolezza economica dell’impero britannico in quel momento. White impose un sistema dollaro-centrico. I suoi pilastri erano l’oro e il debito accumulato dagli Alleati nei confronti degli Stati Uniti per sostenere lo sforzo bellico.

L’oro era, per così dire, l’ancora del sistema: fu stabilito, infatti, che il dollaro fosse convertibile in oro a un tasso fisso di 35 dollari per oncia, il che significava che era “buono come l’oro” e diventava la valuta di riserva mondiale. Questo garantiva stabilità al sistema, ma anche molto potere agli Stati Uniti, che, all’epoca, come accennato, deteneva buona parte della riserva aurea globale. In altri termini, l’oro era il sostegno, ma il re era il dollaro.

L’altro cardine del sistema era l’enorme credito che gli Stati Uniti vantavano nei confronti dei loro alleati, soprattutto del Regno Unito, dopo l’approvazione, nel marzo del 1941, della Lend-Lease Act: una misura legislativa che permise agli Stati Uniti di fornire a Regno Unito, Unione Sovietica, Francia, Cina e altri paesi alleati grandi quantità di materiali bellici senza esigere l’immediato pagamento. Nel 1944, solo il Regno Unito doveva all’alleato nordamericano 31,4 miliardi di dollari, per cui fu costretto ad aprire il suo mercato coloniale, ad abbandonare il protezionismo e a rinunciare al primato della sterlina negli scambi commerciali. Il debito degli Alleati fu dunque l’altro strumento di potere di cui si avvalsero gli Stati Uniti per imporre al mondo il dollaro come nuova moneta di riserva mondiale e tale dipendenza diede loro il controllo sul commercio e la finanza globale consolidandone l’egemonia.

A tal proposito, occorre una breve puntualizzazione: quando si parla di Stati Uniti come creditore globale, di fatto ci si sta riferendo alla Federal Reserve, la loro banca centrale, la quale, a differenza di quanti molto credono, anche a causa della propaganda dei media allineati, non è federale, non è una riserva e, soprattutto, non è pubblica, ma totalmente privata. Bisogna tenerlo ben presente: progetti politici, anche di questa portata, non sono mai realizzati in vista di un astratto “bene comune”, ma sempre per gli interessi concreti di una ristretta cerchia di finanzieri che governa il mondo.

Gli accordi d Bretton Woods, come detto, si fondavano su regole e meccanismi ideati per stabilizzare l’economia mondiale ed evitare quanto accaduto sul finire degli anni venti con la Grande depressione: un sistema di cambi fissi, in cui il valore delle valute era ancorato al dollaro statunitense, che a sua volta era convertibile in oro. Queste regole garantivano un clima di fiducia verso le transazioni internazionali facilitando il commercio globale e, nel contempo, la possibilità per i paesi membri, attraverso le loro banche centrali, di modificare il tasso di cambio della proprie monete nel caso di disequilibri nella bilance commerciali.

In tal senso, un ruolo fondamentale spettava al Fondo Monetario Internazionale (FMI), il quale aveva la duplice funzione di supervisore e di creditore. L’ FMI, infatti, doveva garantire il regolare funzionamento del nuovo sistema fornendo liquidità, attraverso prestiti (in dollari), ai paesi che si trovavano ad affrontare un deficit finanziario. In questo modo si preveniva il loro eventuale ricorso ad una svalutazione volontaria della propria moneta (che ne avrebbe reso più competitivo il prezzo per le esportazioni), o peggio, a politiche protezioniste, ovvero, a ciò che aveva portato e alla Grande depressione. Il sistema resto vigente circa un trentennio, dal ’44 al ’71.

Tuttavia, già a partire dalla seconda metà degli anni ’60, con la guerra del Vietnam e il programma di welfare avviato dal presidente statunitense Lyndon B. Johnson, gli accordi di Bretton Woods erano entrati in crisi. Tale politica espansiva aveva determinato un aumento dell’offerta del dollaro generando inflazione: il paese nordamericano iniziava ad importare più di quanto esportasse, anche in termini monetari. Ciò minò la fiducia dei mercati verso il dollaro e, ovviamente, la stabilità del sistema: gli altri paesi, come la Francia ad esempio, che avevano accumulato una grande riserva della valuta nordamericana, iniziarono convertirla in oro, il che determinò un pericoloso assottigliamento della riserva aurea statunitense.

Il 15 agosto 1971 il presidente Richard Nixon annunciò la sospensione della convertibilità del dollaro in oro e nel dicembre dello stesso anno il G10, l’organizzazione internazionale che riuniva le dieci maggiori economie capitalistiche di allora, firmò l’Accordo Smithsoniano (“Smithsonian Agreement” in inglese) che mise fine agli accordi di Bretton Woods, svalutando il dollaro e dando inizio alla fluttuazione dei cambi. Nel febbraio del 1973 ogni legame tra dollaro e monete estere venne definitivamente reciso e lo standard aureo fu sostituito dal sistema di cambi flessibili.

Ora, come accennato al principio, secondo gli “esperti” al soldo dell’oligarchia mondiale, il sistema finanziario globale starebbe attraversando una nuova crisi, addirittura peggiore di quella del ’44, giacché allora la sua principale causa, l’aumento spropositato del debito pubblico degli stati, sarebbe derivata da esigenze belliche, mentre quella attuale sarebbe la conseguenza di una crescita fittizia delle loro economie causata da una pessima gestione delle finanze pubbliche da parte dei loro governi. Sempre secondo questi signori, a complicare ulteriormente il clima globale, anche sul versante politico, influirebbero gli aumenti dei dazi sulle proprie importazioni introdotte dall’attuale governo della prima economia del pianeta, gli Stati Uniti, che starebbero appunto alimentando crescenti tensioni con le altre potenze economiche del mondo, in particolar modo con la Cina, le quali, proprio come nel secolo scorso, rischierebbero di degenerare in un terzo conflitto mondiale.

Eppure, il sospetto che sia l’ennesima messa in scena (come l’11 settembre 2001 e/o l’emergenza sanitaria del 2020, solo per citarne alcune) orchestrata non dai burattini della politica, ma da loro padroni, da coloro che, nel mondo, reggono realmente i fili del potere, per infliggere il colpo di grazia alla libertà di miliardi di individui è più che legittimo. Del resto, lo schema del gioco è sempre lo stesso: creare un problema globale (prima il terrorismo, poi la pandemia, adesso la crisi economica), orchestrare una reazione e imporre la propria una soluzione, e le dichiarazioni del attuale segretario del Tesoro statunitense, Scott Bessent, relative alla necessità di un nuovo Bretton Woods, per frenare lo squilibrio commerciale mondiale, sembrano annunciarne l’ennesima replica.

La loro “soluzione” riciclerebbe la vecchia proposta keynesiana di una valuta sovranazionale da utilizzare per regolare i pagamenti internazionali, riproponendola in chiave digital and green. Stando a quanto sostenuto anche dall’amministratore delegato di BlackRock Larry Fink, dal multimiliardario Elon Musk, dall’attuale presidente del Word Economic Forum Peter Brabeck-Letmathee da altri esponenti della cupola finanziaria, l’obiettivo sarebbe l’introduzione di una moneta digitale globale regolata dalla BRI di Basilea, la “banca delle banche centrali”, il cui valore sarebbe legato non solo all’oro, ma, più in generale, a tutte le risorse naturali del pianeta. In altri termini, la stabilità economica di ciascun paese non dipenderebbe più soltanto dalla propria capacità produttiva e di controllo del deficit, ma anche dall’impiego parsimonioso delle materie prime. In questo modo si scongiurerebbero, a loro dire, future crisi finanziarie e si garantirebbe un’economia globale più stabile.

Ma dietro questo apparente umanitarismo sembra celarsi un macabro fine: il completamento del loro progetto di tecnocrazia globale mediante l’imposizione della valuta digitale all’intera umanità. Una volta disposta per la macroeconomia, il passaggio successivo sarebbe la sua imposizione alla microeconomia, ovvero ai singoli agenti economici (individui, famiglie, imprese), infliggendo così un colpo decisivo alla libertà individuale. L’eliminazione del contante in favore di una moneta digitale consentirebbe infatti alle autorità centrali di tracciare ogni transazione in tempo reale, annullando l’anonimato delle operazioni economiche e esponendo ciascun comune mortale a una sorveglianza capillare: ogni acquisto, dal caffè al biglietto aereo, diventerebbe un dato accessibile alla banca centrale o al governo. Inoltre, il denaro programmabile, una caratteristica tecnica di molte CBDC (valuta digitale della banca centrale), permetterebbe di imporre restrizioni sui consumi (ad esempio vietando spese ritenute “non sostenibili” o stabilendo scadenze per l’uso dei fondi) e di penalizzare o premiare i cittadini in base al loro allineamento con le politiche statali, aprendo la strada a sistemi di credito sociale simili a quello cinese o comunque esponendo i conti a rischi di blocco o confisca da parte delle autorità, come accaduto ai camionisti canadesi che, nel 2021, si opposero alla vaccinazione obbligatoria contro il SARS-CoV-2.

Le decisioni politiche prese su scala globale negli ultimi cinque anni sembrano avallare questa ipotesi: il già citato green pass, imposto durante la cosiddetta pandemia, la propaganda a favore dell’eliminazione del contante, l’introduzione dell’identità digitale, sono tutte iniziative che confermerebbero l’intenzione delle élite finanziarie di imporre, attraverso i loro burattini della politica, una società del controllo totale e l’introduzione della moneta digitale costituirebbe l’ultimo tassello, il più importante, per la sua piena realizzazione, con buona pace della nostra libertà. Del resto, come scrisse il filosofo Thomas Paine: un governo grande abbastanza da darti tutto ciò che desideri, è forte abbastanza da portarselo via tutto.

Lascia un commento